mercredi 30 octobre 2019 17h40

Je reviens de promenade.

Le petit bois dénudé laisse passer le paysage derrière : les 3 couronnes toutes proches dans cette ambiance d'avant pluie.

Le paysan nettoie les prés. J'ai tondu ma pelouse.

Joseph-Louis est content : il a rentré du bon regain. L'hiver s'annonce bien, quand les greniers sont pleins.

J'ai été touchée pas sa réelle sollicitude :

- Nik ez gehio ikusten eta, nioken, zer pasa zaio neska honeri ? Gaizki ibilli ze ero ?

- Je ne te voyais plus, je me disais : que lui arrive-t-il, à cette fille ? (au passage, n'ayant pas eu d'enfant, je suis toujours restée la fille !) Tu n'as pas été mal, au moins ?

me demanda-t-il en me tapant sur l'épaule en guise d'affection bourrue, mais sincère. Pas d'ironie ni de faux semblants, ici.

Ca fait du bien, cette bienveillance. C'est fait pour !

Moi-même je m'observe. Avec bienveillance, aussi, et en confiance, quand-même, même si...

Je reste vigilante, guettant les signes. Tout de même, si je m'empoisonne avec la molécule, ce n'est quand-même pas en pure perte !

Les citrouilles sont remisées, le bois empilé, les châtaignes, endormies jusqu'au printemps prochain.

Maintenant, l'hiver peut venir. Comme dit J.Benameur, le vent peut souffler.

Jeudi 31 octobre 2019 20h28

Retour de la jardinerie.

Xrebix, mon petit rouge-gorge est revenu : il se perche sur le cadre métallique de la serre, elle même juchée sur la pergola du fond de la pépinière.

Ses trilles enjouées donne le signal amical de mon mois favori.

J'ai toujours aimé Novembre, l'année finissante, la lumière plus rase et les soirées longues.

Vendredi 1er Novembre 5h30

Il est un peu tôt pour descendre à l'étable.

Dans ce créneau de fin de nuit me viennent ainsi les idées lumineuses. (d'après moi !)

J'entends mon père en bas.

La soufflerie de l'air conditionné dans les toilettes vrombit longtemps.

J'ai accompagné ces longues pauses, assis sur la lunette, de longues minutes, en attendant le maigre filet, quand ce ne sont pas quelques gouttes, pour sortir de soi la sanie. Un tout petit filet de sanie, de quoi désengorger au moins un tout petit peu la carcasse encrassée d'une calamiteuse calamine.

Le soulagement, immense, quand je trouvais, moi, que c'était affolant de ne pouvoir se libérer que si mal.

Le décalage des perceptions, l'intensité d'une satisfaction si peu accessible à un corps vigoureux.

J'ai accompagné le sommeil de mon père, ou plutôt ses brefs assoupissements, entre deux réveils agités.

Il plongeait d'abord, quelques minutes, respirant calmement. Puis, très vite, son souffle se faisait chaotique, bruyant.

De mauvais rêves le faisaient geindre. Il s'en échappait comme le gibier détale.

Au petit matin seulement, après le passage de l'infirmier, il se reposait vraiment une ou deux heures. Le jour annoncé le rassurait, écartait les ombres profondes d'une nuit remplie des démons effrayants de la mort plus proche chaque jour, et plus tangible encore dans les ténèbres de la nuit.

J'en parle au passé : c'était l'année dernière, et je mettais ça sur le compte de son état dégradé.

Je comprends maintenant que ces nuits épuisantes pour moi sont le lot de beaucoup de nos anciens.

Qu'on vieillit ainsi, qu'on s'amenuise en s'accrochant à quelques bribes.

En s'y accrochant suffisamment ferme, et très résolument, pour mon père !

Qu'on peut vieillir bien, aussi.

Savourer chaque joie, petite ou grande, apprécier le confort d'un mouvement plus fluide, fugitif reflet d'une jeunesse perdue, s'étonner agréablement d'un pan de peau lisse, d'une chair encore tonique, ici ou là, quand le reste s'affaisse et se fripe et que chaque geste devient difficile.

Goûter chaque instant comme un cadeau somptueux, ne pas dilapider le temps qui reste, justement parce-qu'il en reste peu !

Que se souvenir d'avant, d'il y a longtemps, est peut-être la meilleure chose à faire, quand hier est plus proche de demain qui sent la fin.

Qu'il vaut mieux se mettre devant les yeux les images de ce temps de l'enfance insouciante et de la jeunesse qui flamboie.

Se délester pour faire une plus jolie place à ce qui mérite d'être retenu, emporté, peut-être...

Je vis beaucoup avec les vieux et la maladie.

J'ai vécu avec mes deux parents deux manières bien différentes.

Ma mère s'aigrissait davantage que mon père.

Sa maladie, sa vie, son histoire, l'empêchaient sans doute de faire refluer cette vague acide.

Elle résistait, pourtant, de toute sa ténacité.

Je me souviens avoir mis des mots, il y a longtemps, sur sa lutte :

J’ai

connu de près une vieille femme malade. Son quotidien misérable et sa

souffrance impossible à soulager.

J’ai

pensé qu’il est bien difficile de voir venir sa mort à petits pas, comme ça.

Pourtant,

chaque jour elle ouvrait les yeux, contente d’être toujours là. Elle menait une

petite guerre contre le terme inéluctable, et chaque matin la trouvait

victorieuse, vivante encore, même si mal.

Ce

soir, je vais prendre sa place.

J’ai

plus de quatre-vingts ans. Et je suis malade depuis longtemps, maintenant. Je

ne marche plus, mon bras gauche est très faible. Je vois mal mais j’entends

encore bien.

Mes

enfants travaillent. Ils ne peuvent pas prendre soin de leur mère. C’est une

femme de la ville voisine qui vient tous les jours s’occuper de moi.

Je

préfère ça. Je dépends d’elle pour chacun des gestes de la vie. Je ne voudrais

pas de ce genre de relation avec l’un de mes fils. Ca me paraîtrait anormal,

d’être lavée, nourrie, couchée, par ceux-là même que j’ai lavés, nourris et

couchés il y a si longtemps. Ce ne serait sûrement pas un juste retour des choses.

Plutôt l’envers honteux d’un ordre naturel.

La

maladie ne m’a pas jetée à terre brutalement. Elle m’a usée et sapée petit à

petit. D’attaques en attaques, j’ai été diminuée.

C’est

étonnant de sentir à quel point on est capable de résister. Je suis dans les

faits un corps mort. Je ne peux plus me déplacer, j’ai besoin d’être lavée,

essuyée, habillée. Un vieux nourrisson un peu dégoûtant. J’ai honte, quand on

change ma couche souillée, je me sens misérable, écœurante.

Dans

ma tête pourtant, je suis encore fière. Je ne me vois pas vieillie et malade.

J’ai les mêmes idées qu’autrefois, les mêmes envies. Mais ma peau, mes muscles,

toute cette chair molle et triste n’est plus qu’un tas inutile et sans attrait.

Je

tombe dans un effroi sans fond quand je me réveille inerte. Mon cerveau

fonctionne mais il ne commande plus rien. J’essaie de toutes mes forces de

bouger une jambe, de ramener mon bras, et rien ne répond. J’en pleure de rage

et d’impuissance. Je me sens prisonnière d’une tombe où on m’aurait jetée vivante.

Je

hais ce corps mort, cette chair lourde et presque minérale. J’ai en horreur ces

entrailles qui continuent de dégorger leurs insanités immondes. Si au moins

tout se figeait. Je supporterais d’être immobile, si je restais propre. Mais

non, il faut que la viscère travaille, se nourrisse et transforme.

Je

passe mes journées à guetter l’avancée de ma digestion. A suivre le

grouillement infect d’une vie souterraine dans cette chair morte. Je ne

maîtrise plus rien. Je me dégoûte et j’ai honte.

La

femme qui s’occupe de moi est gentille. Elle est très professionnelle et

s’acquitte de sa tâche avec des gestes vifs et précis. Elle évite de croiser

mon regard dans ces moments où je ne sais plus comment rester digne. Elle se

dépêche de me rendre à moi-même.

Il

y a toujours un petit flottement entre nous, entre ce rituel de toilette

dégradant pour moi et la reprise d’une conversation normale. Un instant où la

mort prochaine montre son sale visage et où seul le silence et l’efficacité

froide lui répondent.

Quand

l’horreur de ma dégradation me rend méchante, je m’en prends à elle, bien-sûr,

à qui d’autre ? Je me persuade qu’elle dépend de moi autant que je dépends

d’elle. Que je suis son gagne-pain, que c’est moi qui la paie et qu’elle m’est

redevable.

Certains

jours, je la tance pour quelques minutes de retard. Je lui ai demandé

d’installer un réveil à grand cadran sur la commode en face de mon lit, et je

reste là, les yeux rivés aux points lumineux de l’écran dans l’obscurité.

Je

me torture autant que je la tourmente. Je l’imagine, cette grosse fainéante,

vautrée dans son lit dont elle ne sort qu’à contrecœur.

Elle

est célibataire mais m’a confié quelques aventures sans joie. Qu’importe, pour

moi qu’aucune main ne viendra plus caresser amoureusement, c’est insupportable

de la savoir allongée contre le corps d’un homme au petit matin quand je

croupis dans ma souillure immonde.

Ces

matins là, je l’entends arriver, pousser la porte de la maison qui résiste un

peu. Et je la hais, de toutes les tristes forces qui me restent, je la hais.

Elle

pose ses affaires et vient vers la chambre. Son pas lourd fait craquer les

planches mal jointes du couloir étroit.

Je

tremble presque, plus tonique que je ne suis capable de l’être par ma seule

volonté, réanimée par la haine pure quand tout autre velléité me laisse

amorphe.

Mes

nuits sont des séquences de demi-veilles consternées et de mauvais sommeil

plein de cauchemars.

L’œil

rivé sur le cadran lumineux impavide, je souffre seule dans la nuit

indifférente. Je regarde les heures passées, les heures de vie sans vie. Je me

demande combien il m’en reste encore à regarder passer.

Je

me dis souvent qu’il vaudrait mieux que je ne me réveille plus, que j’en

finisse une bonne fois pour toutes.

Quand

le sommeil me prend en douceur, quand mon vieux corps me laisse l’oublier comme

il a oublié de vivre, sans révolte, j’ai l’envie de me laisser porter vers la

mort. Elle me paraît presque accueillante.

A

chacun de mes réveils pourtant, à chacun de ces sursauts qui ressemblent au

bond en arrière du promeneur distrait qui s’est approché trop près du bord de

la falaise et qui recule effrayé de frôler le vide de si près, je m’accroche

désespérément à la vie.

Je

me débats pour quitter cet entre-deux rives dont la berge noire tente de

m’aspirer vers ce gouffre qui me terrorise.

Je

n’ai plus envie de vivre, mais j’ai peur de mourir, une peur qui me crispe et

me panique. J’en hurlerai d’effroi. Je me tais. Je garde ce qui me reste de

force pour ne pas me laisser entraîner.

Je

me dis que si je ne bouge pas, si je respire si doucement que personne ne

m’entende, alors peut-être la mort ne me verra même pas, peut-être qu’elle

passera près de moi sans s’arrêter pour une si misérable proie.

Ma

vie est cette peur, mes nuits sont cette lutte.

Quelquefois

pourtant, toute cette hargne, tout ce mal, desserrent leur étau. Je respire

mieux, mes douleurs s’estompent un peu, une coulée de douceur fait son chemin

en moi.

Je

m’en sens illuminée à l’intérieur. Le bien-être inespéré me fait venir les

larmes aux yeux.

Alors

je vois le monde autrement. Je regarde cette femme qui m’aide à vivre avec

reconnaissance, presque tendresse.

Je

me montre gentille, je m’intéresse à elle et à ses histoires.

Ma

vie de presque morte me semble moins terrible.

Je

suis vieille, je suis malade, je suis vivante, encore.

Chacun fait comme il le peut...

M

a mère est morte maintenant. Elle rejoint dans la tombe ses parents.

Ses parents réfugiés d'une guerre atroce et fratricide.

Ses parents, arrivés à Agorreta juste après 36.

Ses parents, installés à la force du poignet sur ces terres fertiles.

Ils ont eu la chance de croiser la route et le destin de Jacqueline d'Aramon, la comtesse d'Orio, souveraine de la contrée.

Cette femme avait la culture de son aristocratie, sûre de ses prérogatives sur le peuple.

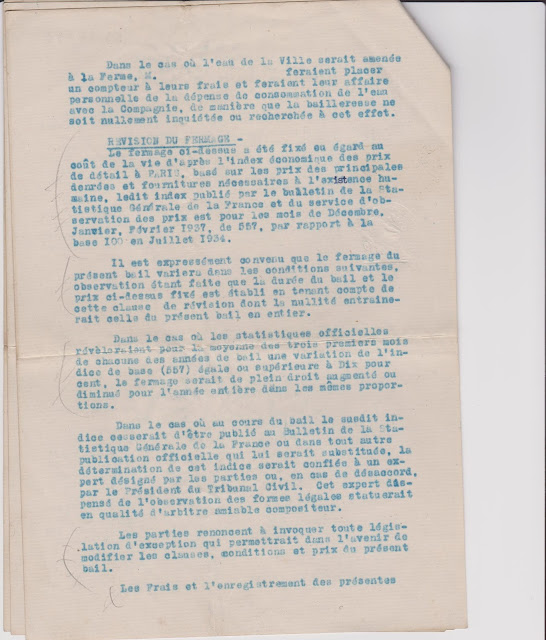

J'ai retrouvé ce bail à fermage de l'époque :

On comprend à sa lecture ce que c'était, être paysan, à cette époque pas si reculée.

Jacqueline d'Aramon d'Oberndorff, comtesse d'Orio, était aussi une femme de cœur et de justice. Je l'ai connue, je peux le dire.

Elle a vendu la ferme à mes parents, en 1966, un an après ma naissance.

J'ai recherché un cliché aérien de l'époque, pour me faire une idée de ce qu'était la ferme alors. J'ai trouvé mieux, plus ancien, 1950.

J'ai trouvé les traces de mon histoire familiale, précieuses et touchantes.

J'ai vu le travail de ces paysans, les rangées d'arbres alignés dans la combe, les pans cultivés d'une terre aride et dure.

J'ai trouvé l'empreinte des miens.

J'ai trouvé l'envie et le besoin de m'y recouler, de m'y refonder, pour continuer mon propre chemin.

Mon père et ma mère ont repris le flambeau de leurs lignées paysannes.

Ma mère s'y est usée.

Mon père l'a aidée, il l'a aimée. Ca aussi, je le sais, je l'ai vu, quand il a été là tout le temps de sa si longue maladie.

Maintenant il est bien vieux lui aussi.

Décidé encore à maintenir la flamme vive, jusqu'au bout.

Il me montre une voie pleine d'espoir et de joie.

Je n'ai pas expérimenté encore dans ma chair la déchéance et la grande souffrance.

Je les ai frôlées dans ma tête.

Je tâche de suivre la lumière, celle-là même qui fait toujours pétiller les yeux de mon père, encore, à 92 ans.

Je regarde mes paysages, je m'y apaise.

Je caresse mes bêtes, souvent.

J'aime, et je me laisse aimer.

Il faut s'astreindre à apprendre assidument, quand on n'a pas reçu l'insouciance et la sérénité avec son petit lait.

Le Basque est réputé méfiant, renfermé, taciturne.

L'histoire, ces origines mystérieuses, dit-on, parlent d'une douleur tue, cachée.

Sommes-nous descendants des réfugiés cathares, suivant la thèse d'Aizpurua ?

Sommes-nous trop marqués par toutes ces guerres meurtrières ?

La guerre civile espagnole, tout près de nous, la guerre mondiale, si vite après, sans laisser le temps de se relever de la première, ont marqué mes grands-parents, et mes parents, dans leur chair;

Elles les ont marqués suffisamment pour que les échos de cette souffrance viennent jusqu'à moi.

Comment s'étonner de ne pas savoir vivre en paix et bienheureux, quand le malheur et la douleur sont si proches encore ?

Un seul instant mauvais annihile toute une période tranquille.

Il faut du temps, de la patience et de la volonté, de la chance, aussi, pour surmonter une histoire douloureuse.

Cette histoire, ce n'est pas la mienne, en propre, mais c'est celle de mes anciens.

Elle me marque. Parce-qu'on est aussi de là d'où on vient.

Comme on sera, je pense, j'espère, autrement, au delà de là où on est.

Et puis, le basque est aussi connu pour sa joie de vivre, ses chants et ses danses légères...

Dehors, la pluie chuinte et goutte.

Je vais peaufiner mes intérieurs, rendre plus joli mon décor, pour y accrocher mon espoir d'une vie légère encore.